一、時代倒逼:傳統研發架構正面臨三大“斷層”

當前,制造業正經歷一場由AI與智能制造驅動的深刻變革。客戶個性化需求激增、產品迭代周期縮短至季度甚至月度、供應鏈不確定性加劇——傳統“串行式、經驗主導、封閉運行”的企業研發體系已顯疲態。

三大斷層日益凸顯:

1. 響應斷層:市場需求變化快,研發周期長,產品上市即落后;

2. 數據斷層:研發、生產、運維數據割裂,無法形成閉環優化;

3. 決策斷層:依賴工程師經驗判斷,缺乏數據驅動的智能仿真與預測能力。

在此背景下,作為企業技術創新“最高平臺”的工程技術研究中心,必須率先完成智能化重構,成為AI與智能制造深度融合的“策源地”。

二、“AI+智能制造”如何重塑研發全流程?

AI不是簡單的工具替代,而是對研發范式的根本性升級。以某高端裝備企業的工研中心為例,其通過引入AI技術,實現研發流程“五化”轉型:

這一變革,使該企業新產品研發周期從18個月縮短至10個月,試制成本下降42%。

三、重構路徑:工程技術中心的“四層智能升級模型”

為系統化推進研發架構轉型,建議企業工研中心構建“四層架構”:

第一層:組織重構——設立“智能研發協同組”

打破“研發-生產-IT”部門壁壘,組建跨職能團隊,由CTO或研發副總直接領導,統籌AI應用、數據治理與系統集成。

實踐建議:設立“AI產品經理”崗位,負責技術需求對接與場景落地。

第二層:平臺重構——打造“智能研發中臺”

整合三大核心平臺:

- AI建模平臺:支持機器學習、深度學習模型訓練與部署;

- 數字孿生系統:實現產品全生命周期虛擬驗證;

- 低代碼開發環境:讓工程師自主開發輕量級AI應用。

案例:某家電企業工研中心搭建“AI仿真中臺”,使結構仿真效率提升8倍。

第三層:數據重構——構建“研發數據湖”

打通ERP、PLM、MES、SCM等系統數據,建立統一的數據治理體系,確保:

- 數據可采集(IoT傳感器部署)

- 數據可關聯(統一編碼與元數據管理)

- 數據可訓練(標注、清洗、建模)

- 關鍵動作:制定《研發數據資產目錄》,明確數據權屬與使用規范。

第四層:人才重構——打造“復合型研發戰隊”

未來研發人才需具備“三懂”能力:

- 懂專業(機械、材料、電子等)

- 懂數據(Python、SQL、數據分析)

- 懂AI(模型調參、算法理解)

建議:與高校共建“智能研發聯合實驗室”,定向培養AI+工程復合人才。

四、真實案例:從“圖紙工廠”到“智能創新體”的蛻變

案例:某汽車零部件企業工研中心

痛點:傳統研發依賴資深工程師,新人成長慢,設計一致性差。

轉型:引入工業大模型(Industrial LLM),訓練企業專屬“研發助手”。

成果:

工程師輸入“輕量化懸架設計需求”,AI自動生成3套方案并推薦最優解;

歷史設計知識自動歸集,新人上手時間縮短60%;

2024年申報發明專利數量同比增長75%,全部基于AI輔助創新。

該中心已獲批“省級智能制造創新中心”,成為區域產業賦能平臺。

五、行動建議:三步走,啟動智能研發升級

1. 診斷先行:開展“研發智能化成熟度評估”,識別薄弱環節;

2. 試點突破:選擇1-2個高價值場景(如智能仿真、故障預測)先行落地;

3. 平臺固化:將成功經驗封裝為標準化模塊,逐步推廣至全研發體系。

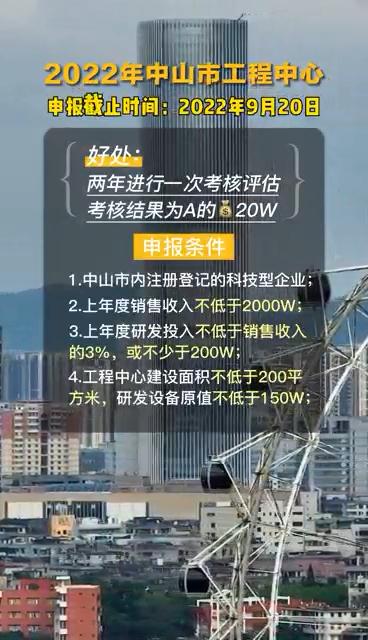

科泰集團(http://www.tensang.com/)成立16年來,致力于提供高新技術企業認定、名優高新技術產品認定、省市工程中心認定、省市企業技術中心認定、省市工業設計中心認定、省市重點實驗室認定、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”、專利軟著申請、研發費用加計扣除、兩化融合貫標認證、科技型中小企業評價入庫、創新創業大賽、專利獎、科學技術獎、科技成果評價、科技成果轉化等服務。關注【科小泰】公眾號,及時獲取最新科技項目資訊!

- 上一篇:企業工研中心申報指南:6大實操策略提升“成果轉化率”

- 下一篇:返回列表